NDLR : Pas de chance ! Nous avons publié par erreur dans le numéro précédent des Cahiers une version raccourcie de l’article intitulé « La psychanalyse, idéologie réactionnaire » que nous voulions mettre en débat. Nous redonnons donc ici le texte complet assorti de commentaires du Pr Emmanuel Vigneron qui a proposé cette rubrique et un autre du Dr Martine Garrigou. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de cette erreur de publication.

A propos de l’un des articles les plus fameux issu du groupe des psychiatres communistes: La psychanalyse, idéologie réactionnaire

Par Emmanuel Vigneron

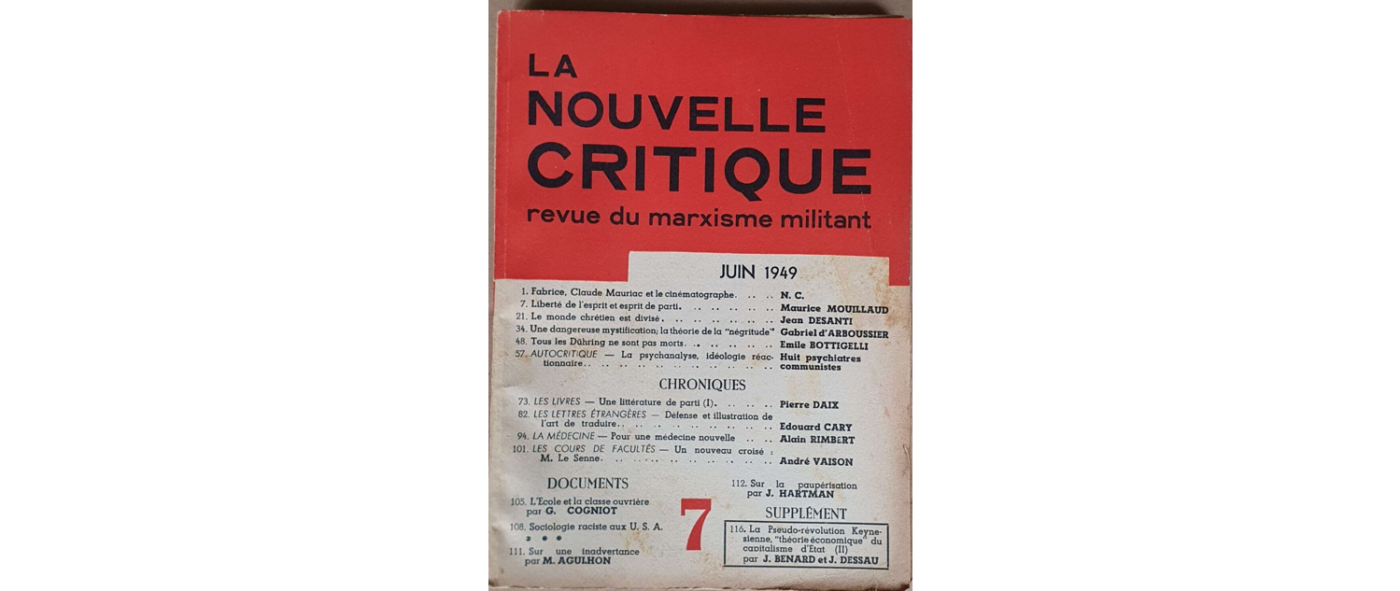

En juin 1949, paraissait dans le n°7 de la revue La Nouvelle Critique, dont le rédacteur en chef était alors Jean Kanapa, un article entrant dans une rubrique de la revue intitulée « AUTOCRITIQUE », lancée dès le numéro 1 de décembre 1948 ; Cet article était titré La psychanalyse, idéologie réactionnaire[1].

En couverture, les auteurs de l’article sont ainsi mentionnés : Huit psychiatres communistes.

L’article est en effet signé par trois médecins des Hôpitaux psychiatriques de la Seine, les docteurs Lucien Bonnafé, Sven Follin et Louis Le Guillant, ainsi que par Serge Lebovici, alors médecin assistant des Hôpitaux de Paris, Émile Monnerot, interne des Hôpitaux psychiatriques de la Seine, Jean Kestemberg, Evelyne Kestemberg, psychothérapeutes à l’Hôpital Henri-Rousselle[2] et Salem Shentoub, attaché de recherches au C.N.R.S. Soit au total cinq médecins et non pas huit.

Dans les milieux de la santé mentale cet article a connu une postérité très importante qui a encore cru à partir des années 1980 et qui a contribué à nourrir l’anticommunisme. Souvent évoqué, cité par bribes, il est mentionné d’un air entendu qui semble dispenser de l’avoir lu. Il est, le plus souvent, désigné comme une preuve éclatante du stalinisme, de l’erreur et de l’aveuglement des psychiatres communistes et de leur inféodation aux ordres de Moscou. Cela dit, et ce n’est peut-être pas sans raison, cet article est très difficile à trouver sauf à pouvoir mettre la main, ce qui n’est pas évident, sur le numéro concerné de la revue ou sur une copie. De même, les copies et les retranscriptions qu’on pourra en trouver sur internet ne sont jamais complètes, ce qui ne permet pas de s’en faire une juste idée.

En dehors de la revue d’origine aujourd’hui introuvable, il ne circule que quelques extraits contenant au surplus des erreurs de transcription. Souvent ces extraits, sans qu’ils soient correctement cités, semblent tirés des plus larges extraits qui les englobent toujours, publiés dans le n° 23 d’avril, mai, juin 1987 de Société Française, Cahiers de l’Institut de Recherches Marxistes. Ces extraits republiés en 1987 étaient assortis d’une Note de contexte 38 ans après écrite par Lucien Bonnafé, de la reproduction d’un article de Lucien Sève sur Lénine, Pavlov et la psychologie, publié dans La Raison, 1952, n°4 et d’un long interview de Lucien Sève recueilli par Bernard Doray en mai 1987[3]. Nous y reviendrons plus loin au moment de commenter l’article des « huit psychiatres communistes ».

Voici donc, dans le but de permettre à chacun, de se faire une juste idée de propos qui sont loin d’être aussi caricaturaux que cela est généralement cru, et pour la première fois depuis 1949, le texte intégral de cet article. Il s’agit ici d’une transcription intégrale de l’original effectuée par nos soins et dont toutes les erreurs nous incomberaient donc.

Notons enfin que nous avons essayé de conserver la typographie originale de l’article ou du moins de nous en rapprocher le plus possible (caractères, casse, interlignage, retraits). En effet, pour Louis le Guillant particulièrement, et parce que le style employé dans l’article traduit selon nous sa large paternité, tout ceci avait de l’importance. C’était comme une marque de respect envers le lecteur, une attention de sa part à s’exprimer clairement, simplement et avec la plus grande rigueur. Pour les mêmes raisons, par respect pour les patients, sa tenue était toujours irréprochable. Pantalon et veste noirs, chemise blanche, cravate unie, blouse d’une blancheur impeccable.

TRANSCRIPTION INTÉGRALE DE L’ARTICLE

La psychanalyse, une idéologie réactionnaire,

Une doctrine mystifiante

La psychanalyse, considérée dans son ensemble, en 1949, apparaît d’abord comme une idéologie que l’on cherche à faire pénétrer dans les plus larges couches sociales par l’utilisation des moyens de propagande les plus divers.

Une certaine presse, un certain cinéma, cultivent le snobisme de la psychanalyse. La technique analytique fait l’objet de tentatives d’utilisation par la classe oppressive, à son profit, dans les conflits sociaux. Aux U.S.A., on ne cache pas que l’on prête au psychanalyste ou au psychotechnicien d’inspiration analytique le pouvoir magique d’atténuer ou de régler, les conflits du travail. Des psychanalystes authentiques tendent à présenter comme morbides les conduites humaines qui visent à transformer l’ordre social. Des congrès de techniciens mettent à l’étude des problèmes relevant exclusivement du domaine politique. A Londres, en 1948, le problème de la « citoyenneté mondiale » est lié à celui de l’agressivité et de la culpabilité. Les solutions sont orientées vers des propositions à l’Organisation Mondiale de la Santé en vue d’une enquête sur la « santé mentale des peuples ». Les conflits du monde moderne étant présentés comme des faits pathologiques.

L’orientation politique que représentent ces tendances a soulevé dans les milieux psychiatriques une opposition assez générale, au nom d’une attitude scientifique qui n’accepte pas de se détourner de sa mission et de laisser pervertir son caractère. Cette protestation avait eu un écho assez profond au congrès de Londres, mais elle a été étouffée.

Cette exploitation systématique de la psychanalyse, ses interventions directes sur le terrain où la lutte des classes est le plus caractérisée, l’importance des appuis économiques dont elle bénéficie ont posé ouvertement le problème sur le terrain politique. Les forces de progrès et de paix se sont trouvées tenues de s’inquiéter d’une telle situation, de rechercher dans quelle mesure se développait, sous le couvert d’une activité prétendue scientifique, une idéologie impliquant des fins plus ou moins avouées de conservation ou de régression sociale et, éventuellement, de démasquer la contribution, délibérée ou non, apportée par ces voies obscures aux menaces de guerre et à l’oppression de classe.

Dans ces conditions, nous, que notre pratique scientifique et professionnelle met en contact permanent avec les problèmes posés par la psychanalyse, qui sommes également engagés dans la lutte pour la libération de l’homme, avions le devoir de mettre au point « la question de la psychanalyse ».

Science « Pure » et science vraie

Nous entendons préciser tout d’abord l’orientation et le cadre de cette étude.

Il ne saurait être question de tenter ici, un bilan des acquisitions positives dont Freud et ses successeurs ont fait bénéficier nos techniques et la connaissance de l’homme. Chacun de nous a pu montrer la valeur qu’il attache à ces acquisitions. Et si nous tenons à cette précision superflue à nos yeux, c’est que nous savons combien une attitude passionnelle dirigée contre nos positions doctrinales et l’activité pratique qui leur répond, vise constamment à nous imputer une position sectaire. L’idéologie qui « condamne » les faits scientifiques n’est pas la nôtre. Nous demandons à nos censeurs de se le tenir pour dit et de rechercher si en nous prêtant ces intentions, ils ne transposent pas, leurs propres tendances dans l’idée qu’ils se font de nous.

Nous devons souligner que l’objet de ce qui suit réside moins dans la discussion d’un apport positif ou négatif de la psychanalyse que dans la critique de son mouvement idéologique par un effort de recherche méthodique qui éclaire les faits d’un jour nouveau pour les intégrer, lorsqu’il s’agit de faits réels, dans un cadre scientifique strict et plus étendu.

Nous tenons à déclarer que pour nous la notion de « science pure » constitue une vaste escroquerie intellectuelle. Nous croyons qu’un problème comme celui que nous entreprenons de traiter ici ne peut être clairement posé sans que ce point de vue lui-même soit éclairci. La science vraie pour nous, s’oppose radicalement à cette notion usuelle de « pureté ». L’esprit qui se dit scientifique, se qualifie comme non scientifique dans la mesure où il prétend ignorer sa dépendance vis-à-vis de tout le monde réel, de ses croyances et de ses illusions. Plus gravement encore, dans la mesure où il refuse de rendre des comptes à la société tout entière. Le refus de discuter, par exemple avec des instances politiques, les implications totales de telles positions qui se prétendent « objectives » parce qu’elles se disent scientifiques, constitue, en vérité, une prise de position politique. Nous tenons à protester ici, au nom de l’esprit scientifique, contre les attitudes si courantes aujourd’hui selon lesquelles une activité, une discipline, une doctrine, s’arrogeraient le droit de récuser la critique sociale du simple faut qu’elles se qualifient elles-mêmes de « scientifiques » : « science bourgeoise »[4] dans ce cas, si l’on veut, mais non science.

Quant à nous, nous entendons, au contraire, porter devant tous les hommes de bonne foi qui jugent que ce monde est mal fait, que l’injustice sociale y règne, que les menaces de guerre y pèsent lourdement, un témoignage utile. Nous entendons donner des armes à ceux qui combattent pour la liberté et la paix. Pour cela, nous déclarons publiquement que tout ce que notre compétence, notre recherche, nous permettent de penser et de dire doit être porté devant ces hommes à qui nous le devons en vue d’être soumis à leur critique. Face à ceux qui prétendent donner à l’humanité, du haut de leur savoir étroit, de bonnes règles pour la reconquête d’un bonheur pensé dans le cadre de leurs conceptions d’une bonne société, nous opposons la conception selon laquelle les hommes font eux-mêmes leur propre bonheur, avec la doctrine née de leurs luttes, contre les instruments concrets de leur oppression. Nous tenons à ne leur proclamer aucune vérité qu’ils ne soient à même de contrôler, aucun jugement qu’ils ne soient à même de juger. Dans le cas présent, nous tenons surtout à les aider à voir comment on essaie de les tromper, comment dans notre domaine également, l’idéologie de la classe dominante tente d’endormir la protestation de la classe opprimée.

Nous adressant enfin à ceux qui travaillent dans le même ordre de faits que nous, aux techniciens des sciences de l’homme, à nos confrères psychiatres nous leur demanderons de considérer notre démarche actuelle avec une véritable objectivité. Le chemin que nous avons fait, les engagements que nous avons pris, les dangers dont nous avons pris conscience, la volonté que nous manifestons de porter au grand jour les résultats de notre autocritique, nous paraissent sans forfanterie, comporter une valeur d’exemple. En même temps que nous voulons, pour tous, contribuer à dénoncer toute forme d’obscurantisme, nous entendons plus spécialement pour les praticiens de notre discipline, travailler à préciser une orientation de recherche. Si les mises en garde que nous formulons paraissent légitimes, si les orientations que nous proposons paraissent fécondes, que l’on veuille bien en reconnaître le mérite à une doctrine qui ne se paie pas d’illusions et ne se fonde que sur les mouvements réels du monde réel, à notre solidarité avec ceux qui agissent cette doctrine, à cette donnée, fondamentale pour nous, que notre lutte pour la libération concrète des hommes que nous soignons, pour certains aspects cliniques de réduction de leur liberté, ne peut, à notre sens, trouver son plein effet que dans la lutte pour la libération concrète de tous les hommes.

Le contenu de classe de la psychanalyse

Quelques-uns d’entre nous, avec un grand nombre de psychiatres et de psychologues non marxistes, ont d’abord pensé que la critique de la psychanalyse devait aboutir à une discrimination entre certaines données de la psychanalyse considérées comme valables et ce qu’on est convenu d’appeler sa « métapsychologie » ou bien encore, avec Dalbiez, entre sa méthode psychanalytique et la doctrine freudienne. C’est, en gros, la position définie dans la résolution des « psychiatres rationalistes » au Congrès de Londres.

Cependant, si certains des faits mis en évidence par la psychanalyse nous paraissent – sous réserve parfois de vérification par d’autres disciplines – pouvoir être intégrées dans une psychologie scientifique, nous sommes parvenus, au terme de notre autocritique, à la conviction que l’ensemble des théories psychanalytiques est contaminé par ce que nous pourrions appeler un « principe mystificateur ».

Quoiqu’en puissent penser quelques psychanalystes, croyant sincèrement au désintéressement de ce qu’ils nomment leur science, il n’est pas possible de dissocier la psychanalyse de l’usage politique qui en est fait et que d’aucuns sont prêts à répudier en le qualifiant de falsification. A ce propos l’enseignement même de Freud doit être médité. : « En tant que psychologie des profondeurs, doctrine de l’inconscient psychique, elle peut devenir à toute science traitant de la civilisation humaine et de ses grandes institutions telles qu’art, religion, ordre social » (Psychanalyse et Médecine, p.235, souligné par nous).

En effet, le développement de la psychanalyse, jusque dans le contenu de sa doctrine et de sa technique, est si intimement lié à l’histoire des luttes sociales que cet enseignement ne saurait être répudié.

1° La psychanalyse est née à Vienne, à une époque et dans le cadre d’une société témoignant de façon exemplaire de la décadence de la famille paternaliste bourgeoise où le « tabou sexuel » allait de pair avec une crise de la morale sexuelle. Ainsi, dès l’origine, Freud reprend et développe le thème de la libération sexuelle, exigence d’une partie importante de la bourgeoisie de l’époque. En ce sens, la naissance de la psychanalyse est bien spécifiquement liée aux besoins d’une classe sociale.

2° Le développement et l’histoire du mouvement psychanalytique ne font que rendre ces liaisons plus étroites. C’est ainsi qu’actuellement sa zone d’extension privilégiée est constituée par les pays anglo-saxons.

3° L’évolution dans le temps des thèmes centraux de l’idéologie psychanalytique est aussi caractéristique.

L’apparence révolutionnaire du thème de libération sexuelle, proposé aux origines de la psychanalyse, cède le pas aux thèmes de culpabilité, liés à l’importance croissante de la notion de « sur-moi » ; ces notions sont définies par rapport au système analytique lui-même, sinon par référence à un idéal social qui n’est que le reflet de la structure sociale du moment, arbitrairement choisie comme norme. Ainsi, l’idéologie religieuse a pu s’accommoder de la psychanalyse, des prêtres se dire psychanalystes, des psychanalystes collaborer à des revues religieuses dogmatiques ; en un mot, le conservatisme social y trouve une arme idéologique.

Les luttes sociales devenant plus aiguës, le thème de l’agressivité passe au premier plan. Au stade actuel, c’est le thème central auquel tous les autres se rattachent. La liquidation de l’agressivité ou son utilisation aux fins de défense de l’ordre social, suivant le cas, est aujourd’hui proposée comme panacée pour la solution du malaise de la civilisation, du problème de la « citoyenneté mondiale », voire de la paix, même au prix d’opérations de police ou de guerres contre ceux dont l’« agressivité » ne se laisserait pas réduire. L’agressivité est ainsi présentée sur les plans idéologique et politique comme un mal quand elle menace l’ordre existant et comme un bien quand elle le renforce. Ainsi, l’orientation actuelle de la psychanalyse est telle qu’elle devient, de fait, sur le plan de l’individu, une technique de son adaptation à la société bourgeoise, sur le plan social une arme de préparation idéologique à une nouvelle guerre mondiale contre les forces de démocratie et de paix. Ainsi, l’extension, la popularisation actuelle de la psychanalyse se développent, comme un phénomène de crise à la mesure de la décrépitude du régime dont elle est née.

4° Il est clair cependant, que devant le renouveau dont les plus larges masses expriment l’exigence, cette arme idéologique serait émoussée si elle n’apparaissait pas, ne se présentait pas comme révolutionnaire, si elle ne se prétendait pas comme révolutionnaire, si elle ne se prétendait pas porteuse d’un avenir qualifié de démocratique voire de socialiste. « Nous sommes en présence de deux conceptions de la libération de l’homme : le marxisme et la psychanalyse », écrivait Henri de Man. En 1949, l’importance du rôle des milieux sociaux-démocrates, de certains éléments du Parti travailliste anglais surtout, dans cette offensive politico-analytique, lui donne sa pleine signification.

5° Quelle est, en 1949, la pratique de la psychanalyse ? Une minorité infime de malades peuvent bénéficier de cures techniquement sérieuses. Cette minorité est sélectionnée par ses possibilités financières. L’argent, le sacrifice pécuniaire, sont constamment présentés comme le moteur nécessaire de la cure, aggravant encore le caractère de classe de la technique elle-même. Celui-ci devient véritablement scandaleux quand on sait les conditions réelles, lamentables au sens le plus strict du mot, dans lesquelles sont actuellement traités les malades mentaux d’origine prolétarienne.

6° Ce phénomène de crise du capitalisme se retrouve jusque dans le recrutement des psychanalystes.

Le futur psychiatre éprouve le malaise que l’intensification de la lutte des classes crée dans les classes moyennes et le drame de l’urgence d’un choix. Il s’interroge avec angoisse sur le problème de l’être dans le monde. Il constate que le corps de doctrine offert par la psychiatrie classique se fissure de toutes parts et ne répond pas aux faits actuellement connus. Enfin, il se trouve aux prises avec des difficultés matérielles sans nombre, fonctionnaire abandonné à lui-même dans un asile de province, mal rétribué par rapport au sérieux de ses études.

La théorie et la pratique psychanalytiques lui proposent un apaisement sur son plan personnel, une explication à ses inquiétudes, une conception du monde, une théorie générale des faits pathologiques, des conditions particulièrement satisfaisantes d’exercice de sa profession.

Ainsi, l’engouement actuel des jeunes psychiatres pour la psychanalyse traduit les difficultés correspondant aux aspects politiques, idéologiques et économiques de la crise générale des classes moyennes.

Il apparaît ainsi clairement que la naissance, le développement, la diffusion actuelle de la psychanalyse sont liés à l’accroissement de la lutte des classes. Elle s’étend partout où la classe dominante a besoin de tenter de paralyser les efforts de la classe montante, de calmer le malaise des couches sociales déchirées par un choix auquel elles ne peuvent se dérober. Le fait que l’évolution des thèmes essentiels de l’idéologie psychanalytique soit liée à ses origines et à l’évolution sociale pose la question de savoir comment ce contenu de classe s’exprime au sein de la théorie elle-même.

Une doctrine mystifiante

La psychanalyse se présente classiquement, théoriquement, à partir de trois notions fondamentales : l’inconscient, les instincts, les complexes.

Le mythe d’un inconscient en soi, existant comme chose réelle, a été trop critiqué pour qu’il soit utile d’y insister. De même, le chosisme des instincts a été suffisamment dénoncé. Les progrès de la biologie se marquent par une conquête constante sur le domaine des instincts au profit des apprentissages de conduites. Il est clair aujourd’hui que ce que l’on appelle « instincts » correspond en réalité à des comportements dépendant autant du développement de l’organisme que des conditions de milieu. Tous ceux qui se raccrochent à la notion d’« instinct » le font par rapport à l’énergétisme. On retrouve ici, malgré certaines protestations de Freud. les parentés de la psychanalyse avec les philosophies mystiques modernes, qu’elles s’appuient sur le doigt de Dieu, la volonté de puissance, la « hormé » ou l’élan vital. Il s’agit ici de la réification, et pour tout dire de la mystification du caractère dynamique des processus vitaux, qui est le propre de toute philosophie idéaliste. Il n’y a pas d’autre façon de caractériser ce dynamisme, en termes scientifiques, que cette proposition d’Engels : « la vie est le mode d’existence des matières protidiques », mode d’existence et non propriété à part, matière vivante et non vie dans la matière.

Les mêmes critiques s’adressent à la théorie des complexes, indissociable de celles des instincts. Un seul exemple suffit à démontrer la pseudo-transcendance des complexes. On sait aujourd’hui, en effet, que l’Œdipe n’est ni universel, ni constant : les travaux de Malinovski, montrant son absence dans des sociétés mélanésiennes, prouvent que les conduites rapportées à ce complexe, lorsqu’elles existent, sont liées aux conditions sociales et historiques dont dépend la structure familiale.

D’une façon générale, si certaines conduites humaines peuvent être caractérisées comme la reproduction de conduites passées, la notion d’automatisme de répétition, fondamentale dans la psychanalyse, est mythique lorsqu’elle se réfère à des complexes et instincts pris en soi, hypostasiés par rapport aux conditions réelles, à l’histoire réelle déterminant les conduites ainsi dénommées.

Si l’on examine les circonstances génératrices de conflits inconscients vécues par l’individu et en particulier par l’enfant, circonstances que la psychanalyse ramène à des conflits instinctuels, on voit qu’elles résultent toutes, directement ou indirectement, des mythes régnant dans une société donnée.

Le fait est particulièrement patent pour tout ce qui concerne la vie sexuelle et les tabous qui la frappent. C’est dans la mesure où la morale sexuelle est l’expression de ces tabous, où elle est d’inspiration religieuse, où ses interdictions correspondent à des mythes, en un mot dans la mesure où elle est mystifiée, qu’elle est chargée d’engendrer des « sentiments de culpabilité ». Les interdictions sexuelles qui entrainent le « refoulement » ne sont pas nécessaires, mais démesurément grossies, sinon totalement immotivées. Les complexes qu’elles provoquent correspondent à des conflits sans objet, phantasmatiques.

L’apport le plus valable de Freud consiste dans la découverte, derrière certaines manifestations psychopathiques, à la fois comme cause et comme contenu, de situations fictives profondément ressenties par l’individu. Mais précisément ces situations ont une caractéristique commune : elles répondent à la définition classique du mythe : « … des faits que l’histoire n’éclaire pas et contenant soit un fait réel transformé en notion religieuse, soit l’invention d’un fait à l’aide d’une idée » (Littré).

Or, la critique marxiste a depuis longtemps montré l’origine et la signification des mythes, le rôle qu’ils jouent dans la société. Ils expriment et masquent à la fois les souffrances de cette société. Il n’est pas surprenant de les retrouver chez des malades dont le trouble porte essentiellement sur certaines modalités de leurs rapports avec les autres membres de la collectivité. Ce n’est pas le fait du hasard ou d’une disposition fondamentale de l’esprit humain que mythes et symptômes parlent le même langage. Ils sont le fruit des mêmes situations concrètes, transposées du plan de la collectivité à celui de l’individu. Une profonde analogie se laisse ainsi découvrir entre l’idéologie mystifiée et la névrose. Celle-ci apparait lorsque dépérit une idéologie de classe : lorsque l’évolution historique permet chez certains individus une prise de conscience qui vient heurter la puissance magique du mythe. Elle est le vide, le désarroi, l’angoisse de sa disparition, ensemble niée et pressentie.

La psychanalyse ne peut percevoir cette signification profonde de la névrose : moment et aspect de la lutte des classes. Découvrant constamment les mythes à l’origine des symptômes, elle tend, au contraire, à les considérer de plus en plus comme leurs causes nécessaires et suffisantes et, finalement, à consacrer leur existence en tant qu’entités immanentes à l’homme.

Faute d’une perspective marxiste, elle méconnaît le fait essentiel qu’ils constituent seulement des facteurs médiats à travers lesquels la réalité sociale atteint l’individu. Bien loin de répondre à sa prétention de constituer une psychologie abyssale, elle demeure une psychologie des « apparences » qui, pour lui emprunter sa propre terminologie, tient le « contenu manifeste » de ses interprétations pour leur « contenu latent ».

S’il est vrai que pour le malade, pour l’enfant ou le rêveur, leurs images et leurs fantasmes peuvent apparaitre comme réalité, croire, adhérer à ces productions imaginaires, poser leur réalité en soi, hors de la conscience qui les imagine, c’est là, par définition, délirer : c’est un mode de l’aliénation de l’individu. Tant que les psychanalystes ne sortent pas de ces fantasmes, tant qu’ils ne font que les ramener à des notions qui, pour être plus générales, n’en sont pas moins mythiques, ils ne sortent pas du délire. En se bornant au monde des images, prises pour réalité sur le critère de ces images elles-mêmes, la psychanalyse revient à un vaste cercle vicieux. Si elle a souvent montré le jeu et la puissance pernicieuse des mythes, elle n’a pu aller au-delà et sortir de l’idéologie mystifiée où elle s’est enfermée. Un psychanalyste l’a peut-être avoué en disant que l’analyse adopte un détour qui revient, en somme à « induire dans le sujet une paranoïa dirigée ».

Le moins que l’on puisse dire de la formation analytique est qu’elle entrave au plus haut point la liberté d’attribuer aux faits d’autres causes que celles postulées par la psychanalyse elle-même. Ainsi s’explique cette oscillation perpétuelle qui trouble la démarche des esprits les plus éclairés et les fait revenir sans cesse à expliquer les phénomènes les plus généraux par des hantises ou des aspirations vers les mythes de l’humanité, devenus des fétiches de La psychanalyse et non pas les objets d’une recherche rationnelle … véritable fascination de l’esprit par ses créations théoriques.

La technique analytique ne peut, en toute occurrence, conduire le malade, en quelque sorte, qu’à mi-chemin, au point où il prendra conscience du mythe qui l’accablait, mais non de ses sources profondes. Elle ne lui offre qu’une libération factice dans un monde imaginaire. Il est véritablement absurde ou malhonnête, par exemple, pour un médecin catholique convaincu, d’analyser le sentiment de culpabilité d’un malade.

L’absence de discrimination entre l’idéologie mystifiée que l’analyse retrouve sous les symptômes, et un idéal moral et social authentique tend à installer le malade dans une adaptation sociale dont le seul critère serait la « réussite ».

Une conception idéaliste des rapports individu-société

Si notre première critique de la doctrine psychanalytique se situe ainsi au niveau de son irrationalisme, la seconde visera l’individualisme qui la caractérise fondamentalement.

Il est clair, en effet, qu’en restant attachée au mythe des instincts elle ne peut quitter le plan individuel. Toute doctrine tendant à expliquer les rapports de l’individu et de la société sur la base d’une conception de la « nature » de l’individu isolé, fausse d’emblée le sens du problème. C’est ainsi que la psychanalyse a été amenée à bâtir une théorie générale des comportements des hommes et une histoire des civilisations. Selon l’expression de Politzer, « elle cherche à expliquer l’histoire par la psychologie et non la psychologie par l’histoire ».

Bien mieux, aujourd’hui, en 1949, elle ne se borne plus à des interprétations, mais intervient directement dans la lutte des classes : les mouvements sociaux sont ramenés à l’agressivité ou au « ressentiment » des meneurs, et la guerre au sadomasochisme de quelques chefs d’États. Les psychanalystes de bonne foi qui le déplorent n’y peuvent rien. Cette intervention politique de la psychanalyse est impliquée dans sa doctrine, dans l’individualisme qui la fonde.

Rappelons que si l’on ne peut négliger le rôle des individus dans un mouvement social, ce rôle ne saurait être expliqué dans ses caractères historiques concrets par l’individu seulement : « Ce qui dépend de l’individu, c’est le choix que sa “psychologie” fera parmi les possibilités historiques données d’une époque. Cette “psychologie” ne peut être elle non plus, séparée de l’histoire concrète de l’humanité. Des “mécanismes psychologiques” sélectionnent les uns pour le rôle de héros et les autres pour le rôle de lâches, mais ces “mécanismes” ont aussi leur genèse historique et leurs conditions sociales d’existence » (G. Politzer).

Lorsque l’on pousse la théorie psychanalytique jusqu’à sa racine, on retrouve en fait la conscience d’un individu solitaire. Dans la pratique, cet individualisme revient à la négation de toute possibilité de transformation de l’ordre social. L’individu est livré pieds et poing liés à l’ordre établi au sein duquel on lui fait croire à sa liberté. Comme le dit Hesnard il s’agit d’« un individu se sentant libre jusque dans la contrainte sociale nécessaire ».

Il parait paradoxal que, dans ces conditions, certains aient cru voir dans la psychanalyse une conception dialectique qui pourrait même confirmer le socialisme. L’argument tient ici à ce que l’on tente de faire passer l’opposition métaphysique des instincts de mort et instincts de vie pour une contradiction dialectique. C’est ainsi également que l’on présente le problème des rapports : individu et société. C’est là la source des bavardages sur la « synthèse du marxisme et de la psychanalyse ».

Une telle position implique que l’individu serait la négation de la société et inversement. Cependant, en restant attachés au mythe psychanalytique des instincts, ces auteurs n’ont pas quitté le plan de l’individualisme : l’individu reste en réalité dans leur conception, une sorte d’entité hétérogène par rapport à la société, autre entité. Il est clair qu’il ne saurait y avoir de relations dialectiques entre elles. Cette tendance correspond à une forme particulière de l’idéologie bourgeoise à notre époque, qui tente d’opposer la réalité sociale aux exigences psychologiques des individus. Son individualisme est un thème de propagande politique, par laquelle elle cherche à discréditer le socialisme.

Le mouvement dialectique que l’on peut observer en étudiant les phénomènes psychiques est, en réalité, le développement de l’individu au cours de son histoire : différentes crises de l’enfance ou stades du développement traduisant différentes époques de maturation biologique, tout autant que des transformations dans les aptitudes psychologiques et les rapports sociaux. A chaque stade, l’étape nouvelle est un dépassement dialectique de l’étape ancienne et il n’y a pas lieu de chercher de distinction d’essence entre les modalités biologiques ou sociales de ces transformations.

Une technique ésotérique

Il nous est possible maintenant de pénétrer au cœur de la technique psychanalytique. Nous allons y retrouver les erreurs ou les dangers énoncés dans la théorie.

Il est clair en particulier que les conditions initiatiques de la formation du psychanalyste tendent à organiser chez lui un système de référence mystifié : celui des instincts et des complexes considérés comme réalités « en soi ».

Si les psychanalystes acceptent à la rigueur de discuter leur théorie, ils considèrent comme rigoureusement intangible, comme la plus grave transgression à leur croyance, toute atteinte portée à la psychanalyse didactique. C’est pourquoi ils interdisent aux non-initiés toute pratique de leur métier. Il faut y pénétrer par le moyen de cette situation à deux, caractère spécifique de la méthode et dont le seul support est le système analytique lui-même.

Ce système d’explication, réduisant l’être à ses pulsions et à leurs interdictions, à la persistance ou à la reviviscence de situations passées inconscientes, va se dérouler jusqu’au bout. La didactique ou la cure seront dominées par l’interprétation donnée par l’analyste à l’analysé. Il existe donc un risque permanent que l’analysé adhère aux mystifications contenues dans le système de références, risque particulièrement grave dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroule l’analyse.

Si cela a été un mérite considérable de Freud que d’avoir imposé la sexualité comme un sujet d’études, l’erreur mystificatrice s’est immédiatement implantée lorsque la psychanalyse a fait du conflit métaphysique instinct-répression dans l’inconscient, le moteur et l’explication des conduites humaines.

De même, s’il est vraisemblable qu’en mettant l’accent sur l’importance du rapport médecin-malade et même sur les conduites de transfert, Freud a découvert l’une des conditions de toute psychothérapie, cela ne justifie pas pour autant son système théorique de référence.

La psychanalyse est aussi, pour une grande part, responsable du fait que la psychiatrie, et dans une certaine mesure la psychologie tout entière, se sont écartées de l’étude des manifestations psychiques considérées par rapport aux structures sociales. Concentrant l’attention sur les processus individuels par l’intermédiaire desquels ces structures agissent, elle est particulièrement responsable de la négligence ou de l’abandon de tout ce qui est action collective, aussi bien en médecine et hygiène mentales qu’en matière d’enfance.

Orientation de recherches

Pour terminer cette étude, nous tenterons de préciser une orientation de recherches qui permettra d’éclairer davantage le sens de ce qui précède.

Rappelons tout d’abord que la critique radicale que nous avons faite de la psychanalyse ne laisse aucune place à l’éclectisme.

Si Freud et ses élèves ont eu le mérite incontestable de révéler aux psychiatres l’importance de certains faits, ceux-ci prennent un sens nouveau dès qu’on les détache de la doctrine psychanalytique pour les situer à leur place dans la vie réelle.

Il en est ainsi de l’importance accordée aux relations familiales dans la formation de la personnalité. Freud a eu ici surtout le mérite d’insister sur l’importance de la première enfance, mais les explications fournies sont restées mythologiques dans la mesure où le comportement et l’évolution de la personnalité de l’enfant ont été ramenés à des instincts et ainsi détachés de la réalité sociale que constitue la vie familiale.

Il apparaît possible de reprendre l’étude des situations et des conduites infantiles en les réintégrant dans cette réalité. Il serait notamment assez facile de retrouver dans la structure spécifique de la famille patriarcale, des rapports parents-enfants au sein de cette famille, l’origine des situations génératrices d’agressivité. Les conflits primordiaux vécus par l’enfant naissant manifestement soit de l’impérantisme[5] du père patriarche, soit des diverses modalités d’une situation fondamentale de « possession-frustration » directement inspirée des conceptions patrimoniales des parents, ébauches des fétiches auxquels ils sont eux-mêmes en proie. D’autres perturbations dans le développement affectif du jeune enfant, sur lesquelles les psychanalystes ont légitimement attiré l’attention, sont elles-mêmes en rapport étroit avec des situations concrètes qui sont l’expression des contradictions de la société capitaliste. C’est ainsi, par exemple, que le comportement des mères frustrées, anxieuses, « over-protecting », vis-à-vis de leurs bébés ne fait que refléter la condition actuelle d’innombrables femmes, dont le statut social subit une crise grave.

D’une façon plus générale, le type même de la famille névrosée et névrotisante tel que nous le rencontrons dans notre pratique professionnelle est dans l’ensemble identifiable à la famille bourgeoise telle qu’elle se peint elle-même, à son monde clos et déchiré. En ce sens, la décadence de « l’imago paternelle » sur laquelle Lacan a attiré l’attention ne constitue qu’un aspect superficiel et limité des multiples altérations de la famille bourgeoise, par quoi se révèle la crise à laquelle elle est en proie.

Ses contradictions, son désarroi idéologique, se révèlent tout particulièrement dans son comportement à l’égard des êtres qui sont dans sa dépendance, ses propres enfants ; c’est pourquoi le même mélange de séduction et d’autoritarisme, de démission et d’exigences passionnées, la même impuissance à proposer un objectif valable, un idéal, une possibilité quelconque d’intégration dans la collectivité, se retrouvent toujours derrière les attitudes parentales décrites par les psychanalystes dans l’histoire des névroses de leurs clients.

Ces considérations nous indiquent la voie dans laquelle pourrait s’engager, au-delà de l’analyse, une véritable étude psycho-sociale de l’étiologie des névroses et, dans une certaine mesure, des psychoses, l’élaboration d’une véritable « hygiène mentale ». Elle se proposerait, non la négation des situations découvertes par l’analyse et mystifiées par elle, mais la recherche des circonstances de fait et des idéologies qui les provoquent.

Un exemple de cette recherche, dont nous ne pouvons qu’indiquer ici le principe, pourrait être trouvé dans les travaux sur « l’inadaptation infantile », actuellement si préoccupante, et sur les « dissociations familiales » auxquelles elle est généralement rapportée. L’analyse des facteurs réels (conditions matérielles et mythes) de cette « dissociation » se montrerait infiniment plus féconde que la notion obscure d’une sorte d’«éternel conflit » du couple, à quoi la plupart des auteurs semblent en définitive se référer.

De même, l’importance des conduites dites de transfert ne saurait être niée. La notion de conduites de transfert changerait complètement de sens à partir du moment où le problème des rapports médecin-malade serait situé sur le plan des conditions sociales d’existence. Il est vraisemblable que les psychiatres des services publics, lorsqu’on leur donnera les moyens de soigner leurs malades, pourront utiliser les conduites de transfert dans un but thérapeutique. Dans ces conditions nouvelles, la conduite de la cure, sa durée, son prix se poseront d’une façon toute différente. D’où l’indication d’une nouvelle voie féconde de recherches : se situer, pour reprendre fondamentalement les problèmes du transfert, dans une perspective sociale, par une critique de l’expérience analytique basée sur des positions extérieures à la doctrine freudienne.

Mais les cadres de la connaissance sont ceux de la société et une telle recherche, dont nous venons d’ébaucher quelques aspects, ne peut être entreprise que si les possibilités matérielles qu’elle exige sont réunies et par un nouveau type social : « le médecin qu’on ne paie pas ». Elles se confondent avec une transformation radicale de la condition honteuse des malades mentaux dans notre société et de leur assistance. C’est la même démarche de la pensée, le même effort concret, qui nous permettront de soigner pratiquement les gens qui travaillent, d’élaborer des techniques de formation psychiatriques, non initiatiques et des thérapeutiques psychologiques démystifiées.

Dr BONNAFE, Médecin des Hôpitaux psychiatriques de la Seine

Dr FOLLIN,Médecin des Hôpitaux psychiatriques de la Seine

Dr Jean KESTEMBERG

Dr E. KESTEMBERG, Psychothérapeute à l’Hôpital Henri-Roussel. [sic]

Dr Serge LEBOVICl, Médecin Assistant des Hôpitaux de Paris

Dr Louis LE GUILLANT, Médecin des Hôpitaux psychiatriques de la Seine

Dr MONNEROT, Interne des Hôpitaux psychiatriques de la Seine

S. SHENTOUB, Attaché de Recherches au CNRS.

Commentaires du Dr Martine Garrigou, Psychiatre, psychanalyste, membre du comité de rédaction

Notre revue a décidé la création d’un nouveau chapitre en publiant certains documents devenus historiques. Dans le numéro 47, c’est un texte paru en juin 1949 dans la « Nouvelle Critique » qui nous est proposé ; nous le livrons dans sa version intégrale dans ce numéro 48. Cet article s’intitulait alors « La psychanalyse, idéologie réactionnaire » et un sous-titre précisait : « Autocritique ». Sa lecture suscite, soixante-quinze ans plus tard, réflexion et commentaires.

Maniant l’humour, Elisabeth Roudinesco a présenté, dans son ouvrage « Histoire de la psychanalyse en France », un résumé succinct de l’article : « Née à Vienne, liée aux besoins de la famille paternaliste bourgeoise, traitant une minorité de malades sélectionnés par l’argent, basée sur l’irrationalisme et l’individualisme, la psychanalyse pervertit les jeunes psychiatres sous-payés. Pis, elle les entraîne dans le “mythe d’un inconscient en soi”, le “chosisme des instincts”, un “Œdipe qui n’est ni universel ni constant”, une “pseudo-transcendance des complexes”. Il est clair que “cet individualisme revient à la négation de toute possibilité de transformation de l’ordre social” ».

Comment quatre psychiatres : Lucien Bonnafé, Sven Follin, Louis Le Guillant, et Jules Monnerot, deux psychiatres-psychanalystes : Serge Lebovici et Jean Kestemberg et deux psychologues-psychanalystes : Evelyne Kestemberg et Salem Shentoub, même s’ils étaient des communistes convaincus, ont-ils pu signer ce véritable brûlot contre la psychanalyse ? Le document qui suit ambitionne de replacer cet article dans le contexte général de la guerre froide et des affrontements entre les différents courants de pensée de la psychiatrie et de la psychanalyse; de décrire le plus objectivement possible les conditions de l’élaboration, de la rédaction et de la publication de l’article ; et enfin d’évoquer les conséquences pour les signataires du texte.

Ce texte doit beaucoup à la thèse soutenue en 2017 à l’Université Paris Nanterre par Danielle Papiau, intitulée « Psychiatrie, psychanalyse et communisme » qui revient en détail sur l’épisode de « l‘Autocritique ». Certains propos d’Elisabeth Roudinesco parus dans l’ouvrage cité plus haut corroborent les témoignages recueillis par Danielle Papiau.

Quant à l’ouvrage très documenté de Gérard Streiff paru chez L’Harmattan en 2001, « Jean Kanapa 1921-1978 », il nous éclaire sur l’itinéraire de celui-ci. Professeur de philosophie, désigné par la direction du parti, à l’âge de 28 ans, pour piloter la création de la « Nouvelle Critique », Jean Kanapa a exercé une influence certaine sur la rédaction de cet article paru dans le numéro 2 de la revue.

Replaçons-nous dans le contexte de la fin de la seconde guerre mondiale. Le prestige des partis communistes est alors considérable. Nul ne peut contester que l’URSS a joué un rôle déterminant dans la défaite des forces de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) et, que, dans l’Europe occupée, les partisans communistes se sont illustrés en participant de façon héroïque à la résistance contre les nazis, favorisant ainsi une issue favorable au conflit.

Mais, bientôt, l’extension du communisme en Europe de l’Est et en Asie, avec la victoire des forces communistes en Chine, suscite aux Etats-Unis un fort anticommunisme, lequel constitue désormais un axe majeur de leur politique intérieure comme extérieure : doctrine de Truman, arrestation de dirigeants communistes, véritable début de la chasse aux sorcières du maccarthysme, création de l’Otan, aide à la création de syndicats en Europe de l’Ouest (tels que FO en France) grâce au soutien financier de la CIA. Contrairement aux positions isolationnistes adoptées entre les deux guerres, les Américains du Nord décident d’étendre au maximum leur influence politique et militaire.

C’est dans ce climat de guerre froide, exacerbée par la course aux armements nucléaires, qu’en 1948 la naissance d’une nouvelle publication est annoncée dans « Les cahiers du Communisme ». La Nouvelle Critique, revue du marxisme militant, est au cœur du dispositif de « la bataille idéologique incessante contre la réaction » que le PCF et le Kominform entendent mener. Le premier numéro sort en décembre 1948.

Jean Kanapa assure la fonction de rédacteur en chef. Il est le plus jeune du comité de rédaction, qui comprend Pierre Daix, Jean-Toussaint-Desanti, Victor Leduc, Jean Fréville, Henri Lefebvre, Annie Besse–Kriegel et Victor Joannès. Kanapa a le profil qu’on attend d’un cadre communiste en ce début de guerre froide. Sartrien repenti, connaissant les Etats-Unis, il montre une véhémence, une virulence qui correspond au ton de l’époque. Il se place sous la haute autorité de Jvadov, lequel demandait aux philosophes d’enrichir le marxisme-léninisme sur les questions contemporaines pour résoudre les problèmes que la pratique posait quotidiennement. Il s’agit de privilégier la pratique, l’action, la lutte.

Henri Wallon, dans le premier numéro, salue la publication en laquelle il voit un organe susceptible de rechercher et d’exprimer l’accord nécessaire entre les intellectuels et la classe ouvrière.

Dans le deuxième numéro, il s’agit de procéder à « une critique radicale de la psychanalyse ». Le sous-titre « Autocritique » ne nous étonne pas : 1949, c’est une période où l’on pratique volontiers cet exercice. Ainsi, après leur exclusion du gouvernement Ramadier, en mai 1947, les communistes français, sont convoqués, comme les autres communistes européens, en vue de la création du Kominform. Durement admonestés par Jdanov, le numéro deux du Parti communiste soviétique, les Français sont amenés à présenter une autocritique pour leur participation aux gouvernements d’avril 1944 à mai 1947. Ils ont ainsi admis qu’ils n’avaient pas senti l’influence américaine dans leur récente éviction et qu’ils avaient insuffisamment critiqué le plan Marshall. C’est dans cette dynamique de défense de l’URSS contre l’impérialisme américain et ses alliés que les communistes français doivent donner des gages quant au respect de la nouvelle orthodoxie du rapport Jdanov ; et notamment, appliquant aux productions intellectuelles le clivage en deux blocs, ils doivent s’attacher à la promotion de la « science soviétique, ou prolétarienne » contre la « science bourgeoise ou capitaliste ».

De quelle façon, à cette période, la diffusion de la psychanalyse et la formation des psychanalystes sont-elles organisées ? La Société Internationale de Psychanalyse ou encore, en langue anglaise, International Psychoanalytical Association, d’où l’acronyme IPA, a été fondée par Freud et ses principaux disciples en 1910. Elle est passée sous contrôle américain après la guerre de 39-45 et a produit notamment l’Ego Psychology qui est apparue aux yeux des freudiens orthodoxes comme une dérive « adaptative » de la psychanalyse. Quant à la branche française de l’IPA, la Société Psychanalytique de Paris (SPP), elle a été marquée par la mise en cause d’un de ses membres les plus éminents le Dr René Laforgue. Celui-ci, analyste de Françoise Dolto, catholique, a penché vers la collaboration. Il a tenté en se rapprochant de l’Institut Göring de Berlin de fonder une société de psychanalyse « aryanisée » sur le modèle allemand. Il a joué un rôle crucial à la fondation d’Alexis Carrel dont les thèses eugénistes radicales avaient été dénoncées, dès 1942, par Lucien Bonnafé dans un journal résistant clandestin. En 1946, lors de son procès, René Laforgue est acquitté, par manque de preuves, mais non réhabilité. En 1948, lors du congrès d’hygiène mentale de Londres, qui réunit 2 300 participants, Laforgue intervient pour défendre la place de la religion dans le débat psychanalytique. A ce congrès sont réunis à la fois les tenants de la psychanalyse adaptatrice américaine, mais aussi des psychanalystes nostalgiques du pétainisme français qui, bientôt, inaugureront une nouvelle revue « Psyché ». En 1949, la SPP, fondée en 1926 et dissoute en 1940, ne s’est pas encore réorganisée. Elle connaîtra un schisme en 1953 avec la démission de Lacan.

A la Libération, la psychiatrie vit un bouleversement. Les psychiatres exerçant dans les hôpitaux psychiatriques ont été révoltés par ce qui fut désigné comme « L’hécatombe des fous », à savoir le décès de 45 000 patients morts de faim et de froid. S’inspirant de l’expérience concluante de l’hôpital de Saint-Alban en Lozère où, entre 1940 à 1944, Tosquelles et Bonnafé, en incitant les patients à travailler chez les paysans, en ouvrant l’institution sur l’extérieur, ont pu à la fois sauver les patients de la faim, mais aussi mettre à l’abri, résistants et juifs. L’apport de la psychanalyse a permis la mise en œuvre de la transformation de l’asile : c’est le mouvement désaliéniste; la psychothérapie institutionnelle était née et dans sa foulée, soutenu par de nombreux psychiatres hospitaliers de renom, comme Ey, Daumezon, le Secteur psychiatrique. C’est la mise en place d’une psychiatrie à visage humain, communautaire, s’écartant du modèle centré sur l’hôpital, au service des patients et de leur famille, dans la cité. Le rôle du personnel non médical (infirmiers, psychologues, assistants sociaux) est reconnu comme fondamental dans l’accompagnement des patients. La qualité de leur formation est cruciale. En 1949, pour les psychiatres non psychanalystes, l’urgence est l’amélioration du sort des malades mentaux.

Toutes ces considérations apportent un éclairage aux conditions de la rédaction de l’article que nous évoquons. D’après les témoignages, Victor Leduc, philosophe et responsable au PCF des cercles intellectuels, reçoit mission de discuter avec les thérapeutes communistes et de leur proposer de signer un texte « autocritique ». Il élabore très rapidement un texte de base et prend contact avec trois sortes de thérapeutes : des psychanalystes hostiles à la condamnation et membres de la SPP (Serge Lebovici, Salem Shentou, Jean et Evelyne Kestemberg), des psychiatres hostiles à la condamnation (Lucien Bonnafé et Louis Le Guillant) et enfin deux psychiatres favorables à la condamnation (Emile Monnerot et Sven Folin). Aucun d’entre eux ne refuse sa signature, mais aucun n’accepte l’autocritique sans discussion. Les témoignages divergent. Cependant, tous s’accordent à dire que Lebovici fut le plus révolté, Jean Kestemberg, ancien des Brigades internationales, le plus déchiré, Follin, le plus fanatique dans sa condamnation. Bonnafé, quant à lui, a tenté de faire l’éloge de la théorie freudienne. Le texte serait le compromis entre plusieurs versions, ce qui en rend la lecture malaisée. Il semble osciller entre approbation de certains apports de la psychanalyse et sévère condamnation. Comme Bonnafé, Lebovici se rappelle les discussions interminables, les allégements, les contorsions. La signature a eu lieu au domicile de Lebovici, rue Campagne-Première. Devant un nouveau refus des psychanalystes de signer l’article, la direction a convoqué un héros de la Résistance, Laurent Casanova. Après une nuit de discussion, ils ont finalement accepté de signer. Lebovici, qui jouit habituellement d’une santé insolente, en tombe malade et reste alité plusieurs jours.

Certainement, les signataires sont tombés d’accord, dans la première partie du texte, pour condamner la psychanalyse dans sa formule américaine, pour vilipender son dévoiement par les religions et son utilisation pour interpréter les causes des conflits internationaux et gérer les conflits sociaux. En revanche, les psychanalystes ne peuvent pas avoir approuvé les attaques contre les thérapeutes « bourgeois » ni la condamnation de la doctrine, même si, à plusieurs reprises, une phrase a rappelé l’apport de Freud, On reconnaît, dans ces passages, les positions de Bonnafé, Le Guillant ou celle de Victor Laffite, secrétaire de la commission des médecins du PCF et un des rédacteurs du texte.

Evidemment, les psychanalystes en exercice n’ont pas pu cautionner le passage dénonçant le fait qu’«Une minorité de malades peuvent bénéficier de cures techniquement sérieuses » et que « Cette minorité est sélectionnée par ses possibilités financières »; les rédacteurs semblent ignorer les prises de position de Freud et ses disciples. En effet, en 1918, à la fin de la Grande Guerre, Freud, dans son discours de Budapest au Ve Congrès psychanalytique, s’était prononcé sur l’utilité sociétale de centres de soins publics. Il écrit : « On peut prévoir, d’autre part, qu’un jour la conscience sociale s’éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu’à l’aide chirurgicale qui lui est déjà assurée par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé publique n’est pas moins menacée par les névroses que par la tuberculose. […] A ce moment-là on édifiera des établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés […] ces traitements seront gratuits ». Soutenue par des mécènes de l’entourage de Freud, une policlinique psychanalytique ouvrira ses portes en 1923 à Berlin et sera ouverte aux patients démunis. Chacun paie selon ses revenus. Cette structure est aussi Institut de formation, et les étudiants analystes peuvent percevoir une bourse. L’ouverture d’une autre policlinique interviendra un peu plus tard à Budapest. Le discours de Freud de 1918 montre qu’une psychanalyse humaniste, engagée et libératrice des entraves psychiques de tous a été souhaitée et désirée dès l’origine.

Plus loin dans l’article, la référence à la « conscience mystifiée » signe le discours de Bonnafé, qui réussit à réunir dans un même paragraphe, une référence positive à Freud, une place pour le langage et les mythes, qui emprunte à Lacan, et le marxisme qui relie au social.

Une part importante concerne la question de la relation entre individu et société. «Toute doctrine tendant à expliquer les rapports de l’individu et de la société sur la base d’une conception de la « nature » de l’individu isolé fausse d’emblée le sens du problème. C’est ainsi que la psychanalyse a été amenée à bâtir une théorie générale des comportements et des hommes, et une histoire des civilisations. Selon l’expression de Georges Politizer, elle cherche à expliquer l’histoire par la psychologie et non pas la psychologie par l’histoire ». On y retrouve les thèmes chers à Le Guillant : la psychanalyse concentre l’attention sur les problèmes individuels par lesquels les structures agissent, d’où « sa négligence et son désintérêt pour l’action collective ».

On peut attribuer à Victor Laffite la dénonciation de la politique philosophique de Freud et sa conséquence politique : « Dans la pratique, cet individualisme revient à la négation de toute possibilité de transformation de l’ordre social. L’individu est livré pieds et poings liés à l’ordre établi. » Certaines de ses formules aggravent les clivages : « les bavardages sur la synthèse du marxisme et de la psychanalyse (…) Il paraît paradoxal que certains aient cru voir dans la psychanalyse une conception dialectique qui pourrait confirmer le socialisme. L’opposition métaphysique des instincts de mort et des instincts de vie n’a rien d’une contradiction dialectique » et en 1949, elle ne se borne plus à des interprétations, mais intervient directement dans la lutte de classe. Cette intervention politique est impliquée dans la doctrine, qui constitue une forme particulière de l’idéologie bourgeoise.

Il est certain que l’aveuglement de Sigmund Freud face à la menace nazie peut prêter le flanc à ce genre de critiques. En effet, Freud, vieillissant et souffrant de son cancer de la mâchoire, était, avant tout, occupé à tenter de préserver son œuvre. Sous-estimant, jusqu’en 1938, le danger encouru, il n’a accepté de quitter le pays qu’après l’arrestation par la gestapo de sa fille Anna laquelle, heureusement, fut relâchée. Et d’ailleurs, il a cru que ses sœurs, femmes âgées et inoffensives, seraient tenues à l’abri des persécutions nazies. Contrairement à lui, qui ne s’intéressait pas assez au contexte politique, des psychanalystes socialistes, politisés, tels que Bernfeld ou les époux Deutsch, s’étaient exilés dès 1934-1935.

La partie du texte qui se situe sous l’intertitre « une technique ésotérique » est inacceptable pour les communistes engagés dans la pratique psychanalytique : « Au cœur de la technique psychanalytique se retrouvent les erreurs et les dangers énoncés dans la théorie (…) l’organisation d’un système de référence mystifié (…) La didactique et la cure seront dominées par l’interprétation donnée par le l’analyste à l’analysé » et donc tributaires des prises de position de l’analyste. « Le risque est particulièrement grave dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroule l’analyse ». Il reste, malgré tout, au bénéfique de Freud : « Le fait d’avoir découvert l’une des conditions de toute psychothérapie, ce qui ne justifie pas pour autant son système théorique » et « d’avoir imposé la sexualité comme sujet d’étude ».

La conclusion se veut rassembleuse, qui appelle à développer la recherche vers « une véritable étude psycho-sociale de l’étiologie des névroses et dans une certaine mesure des psychoses » et sur « l’analyse des facteurs réels (conditions matérielles et mythe) rencontrées dans l’inadaptation infantile ou les dissociations familiales. » Une recommandation est prônée : la mise en œuvre d’une médecine gratuite qui modifierait la relation entre patient et médecin et une amélioration des conditions d’accueil des malades mentaux.

D’après Marianne Lebovici, fille de Serge, le texte publié n’a pas retenu les modifications exigées par les psychanalystes. Quant à Catherine Kestemberg, évoquant les propos de ses parents, elle rapporte : « …Ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’on avait signé pour eux, qu’on les avait mis devant le fait accompli ». Il semble bien que la dernière mouture du texte n’ait pas été soumise aux différents signataires.

Cela n’a rien d’étonnant. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la revue est publiée sous la direction de Jean Kanapa, rédacteur en chef. Les témoignages des collaborateurs recueillis par Gérard Streiff lors de l’élaboration de sa biographie sont convergents. Jean Kanapa est omniprésent; il corrige, conseille, rectifie les textes des auteurs avec une rigueur pointilleuse. Kanapa le place dans la série des « Autocritiques » et lui adjoint les intertitres. Il recevra le 14 juin 1949 une lettre de Maurice Thorez au sujet de ce numéro 47 qui le félicite : « J’ai lu le dernier numéro de la revue. Je le trouve très bon. Tout à fait dans l’esprit de notre entretien, solide, actuel, bien orienté. L’édito est excellent. Les articles de tes collaborateurs sont d’un niveau élevé et plaisant à la fois. Dès ce matin le secrétariat s’est préoccupé de sa publicité ». Kanapa lui-même, en décembre 1968, dans un de ces rares moments de confidence, précisera son comportement d’alors : « Pendant 5 ou 6 ans, j’ai réécrit tous les articles que les camarades donnaient à la revue. Non pas pour des raisons de style, mais pour des raisons de fond, pour des raisons que je croyais justes. Je corrigeais ce qu’ils écrivaient, d’une part. D’autre part, sans leur demander leur avis. Troisièmement, en essayant même le plus souvent de les mettre devant le fait accompli, pour être sûr qu’ils ne protesteraient pas. Quatrièmement, et ceci fait aussi partie de cette période, ils ne protestaient généralement pas. Il ne leur venait pas à l’idée de protester. (…) Et plus tard, il conclura, « Eh bien pour moi, le stalinisme c’est ça : c’est la substitution du commandement à la conviction, c’est le remplacement de l’adhésion des masses par le commandement des masses… ».

Voilà un résumé des conditions de rédaction et de publication du texte de 1949.

Quelles ont été les conséquences pour les signataires ?

Lucien Bonnafé sera le seul signataire à ne pas quitter le PCF. En effet, plusieurs événements vont entrainer un éloignement de tous les praticiens entre 1953 et 1958. Une succession d’affrontements entre la direction politique et la commission des médecins les amène à un parcours de désengagement.

C’est tout d’abord « le complot des blouses blanches ». Le 13 janvier 1953, l’agence Tass annonce « l’arrestation d’un groupe de médecins-saboteurs accusés d’avoir tué deux dirigeants du régime et de préparer l’assassinat de plusieurs chefs militaires, agissant en liaison avec l’organisation juive le Joint Distribution Committe et les services secrets anglo-saxons .» La direction du PCF demande alors aux médecins communistes de soutenir les autorités soviétiques. En réponse à un article de Claude Bourdet, mettant en doute les accusations portées contre les médecins, le Dr Le Guillant publie un texte dans La Nouvelle Critique intitulé « Les médecins criminels ou la science pervertie ». Ce texte sort au moment de la mort de Staline en mars 1953. En avril, la Pravda publie un communiqué du ministère de l’Intérieur annonçant que le complot des blouses blanches n’a jamais existé et réhabilitant les accusés. La prise de position de Le Guillant le disqualifie sérieusement dans son milieu professionnel et entache l’image de tout le groupe des psychiatres communistes.

Début 1956, c’est un autre conflit qui opposera la direction du PCF aux médecins communistes. En effet, un projet de loi est présenté par le groupe progressiste du Front républicain visant à rendre licite la vente des produits anticonceptionnels. Il peut être adopté si les 150 députés communistes votent en sa faveur. C’est alors que la direction communiste à son plus haut niveau (Jeannette Vermeersch et Maurice Thorez) va combattre ce qu’ils nomment le « birth control » et peser sur le vote des députés communistes. Malgré les interventions très argumentées de la commission des médecins (dont Follin) en faveur de la proposition de loi, le couple Thorez reste inébranlable et, du fait de l’absence des voix communistes, la loi n’est pas adoptée. Il faudra attendre l’année 1966 pour que la « loi relative au contrôle des naissances », présentée par un député de droite, soit promulguée sous la présidence de De Gaulle.

Cette même année 56, le rapport Khroutchev dénonce le système de répression stalinien. Malgré les tentatives de la direction du PCF de nier son existence, puis, de minimiser ses conséquences, le monde communiste, enfin informé, en est bouleversé.

L’émotion est à son comble, le 4 novembre de la même année, lorsque l’insurrection hongroise est réprimée par l’intervention soviétique à Budapest et dans le reste du pays. Le PCF approuve pleinement l’intervention. Une importante fraction des intellectuels communistes interprète ce soutien comme le maintien des pratiques staliniennes.

Les médecins auront donc subi, en trois ans, tout d’abord, des pressions en vue de dénoncer un complot fabriqué, puis, le déni de leur compétence à propos de la question de la contraception, ensuite, les atermoiements de la déstalinisation et enfin le soutien sans faille de l’intervention soviétique par la direction de leur parti.

En 1958, comme indiqué plus haut, des huit signataires de l’article dénonçant la psychanalyse, seul Lucien Bonnafé sera encore « encarté ». C’est Serge Lebovici qui s’éloignera le premier du PCF en 1953. Il n’était pas marxiste et avait adhéré au PCF par « dette » contractée au moment de l’Occupation : sa survie et celle de sa mère avaient été assurées par des communistes résistants. Dans les décennies suivantes, il poursuivra une brillante carrière de psychanalyste, devenant président de la Société Psychanalytique de Paris, puis premier président français de l’Organisation internationale orthodoxe (l’IPA) de 1973 à 1977. Ses activités internationales dans la promotion de la psychopathologie infantile lui permettent enfin, en 1978, d’accéder à une chaire universitaire comme professeur associé à l’Université de Paris-nord Bobigny et de créer le département de psychiatrie de l’enfant à l’hôpital Avicenne. La faculté de médecine lui fit payer jusqu’à la fin de sa vie son « errance communiste » en lui refusant l’entrée dans les hauts lieux parisiens.

Comme pour Serge Lebovici, pour le couple Kestemberg, « le complot des blouses blanches », dont ils ont perçu parfaitement la connotation antisémite, est le véritable moment de rupture avec le parti communiste. S’y ajoute pour les Kestemberg une nuit de début 1956 passée avec des amis à écouter le récit pathétique d’Arthur London. Celui-ci, récemment libéré de prison, avait rejoint sa femme Lise London en France. En somme, une sorte d’«Aveu» avant la lettre. Jean Kestemberg sera exclu du parti en 1958 et sa femme l’accompagnera dans la rupture. L‘engagement militant des trois praticiens va se déplacer sur l’animation d’une institution incarnant, à la fois, la psychiatrie de secteur, l’innovation thérapeutique en référence à la psychanalyse et le développement de la psychiatrie infantile: il s’agit du centre Alfred Binet.

Longtemps compagnon de route du PCF, Louis Le Guillant adhéra en 1947 et devint rédacteur en chef de la revue « La Raison », Cahiers de psychopathologie scientifique, à la création de laquelle il participa en 1951. En 1953, très atteint par la révélation des mensonges de l’affaire « des blouses blanches », il plongea dans un profond désarroi. Le témoignage de Lucien Bonnafé est émouvant à ce propos : « J’eus le privilège d’être le premier confident de mon proche camarade, désespéré d’avoir accepté de se « mouiller » pour le parti dans cette sombre affaire. Et Louis déclara que jamais, au grand jamais, il ne prendrait plus la parole pour défendre quoique ce soit, dont il ne fut « lui-même complètement convaincu ». En désaccord avec la direction du parti sur la ligne de sa revue, « La Raison », Le Guillant s’éloignera, pour sa part, en 1958. Il poursuivra le combat réformateur de l’organisation psychiatrique et transfèrera, alors, dans le choix de ses objets théoriques, les valeurs éthiques de sa solidarité avec les exploités. Pour ce faire, il transgressera les frontières de sa spécialité et dialoguera avec les sociologues. Dans la filiation des propositions qu’il faisait pour développer une revue scientifique, ses travaux s’orienteront vers la création d’une nouvelle branche de la pathologie, la psychopathologie du travail, et il associera une recherche clinique de terrain aux questionnements du monde du travail.

La trajectoire de Sven Follin, nous la connaissons par le récit de sa fille Dominique Diatkine. Elle évoque ainsi son père : « C’était un homme passionné et la coupure pour lui, c’est très net, ce sont les événements de Hongrie. Il s’est éloigné peu à peu en 1958 ». D’après sa fille, ce fut beaucoup plus douloureux que ce qu’il a bien voulu reconnaître. Il a rompu alors, et pendant de nombreuses années, avec sa femme et sa fille, mais aussi, avec tous ses camarades communistes et est devenu extrêmement conformiste : « Je ne le reconnaissais plus » dit-elle. Replié dans sa forteresse de Ste Anne, il n’a revu, que Lucien Bonnafé, et encore, à la toute fin de sa vie; ils ont alors milité pour qu’une plaque au nom d’Alexis Carrel soit supprimée.

Lucien Bonnafé, c’est le dernier des Mohicans. Replié en province, il a donné des gages de fidélité par son action sur le terrain municipal, son activité professionnelle et sa proximité avec Roland Leroy, cadre politique montant de la Seine-Maritime. Possédant des qualités de rassembleur dans les périodes de crise, ce qui est bien précieux, il est devenu rédacteur en chef de la revue « La Raison », après l’éviction de Louis Le Guillant. Il construit une « position à la « Kroutchev ». En effet, il allie fidélité aux sources, rupture avec le stalinisme et prise en compte de la psychanalyse, en même temps qu’il revisite sa propre définition de la figure du psychiatre. A cette période, dans la sphère intellectuelle communiste, la subordination de l’activité scientifique à la vérité de parti a été condamnée. De ce fait, aux yeux des communistes, la psychanalyse a pu retrouver des couleurs.

Pour conclure, j’aimerais indiquer que la période des années 30 au milieu des années 50, au cours de laquelle les psychiatres et psychanalystes ont milité activement au Parti Communiste Français fut extrêmement formatrice pour eux. Certains ont combattu le fascisme dès 1934, puis dans les brigades internationales en Espagne de 36 à 38, dans la Résistance sous l’Occupation ; ensuite ce fut le combat contre l’anticommunisme dans les années de la guerre froide jusqu’au milieu des années 50. Toute leur vie professionnelle et citoyenne fut marquée par ces engagements courageux. Imprégnés d’idées marxistes ou pour le moins progressistes, n’ayant pas oublié la lutte contre les inégalités, ils auront exercé leur discipline avec un engagement social soutenu. Et c’est ainsi qu’ils auront maintenu une véritable cohérence dans leur trajectoire personnelle.